Многие читатели блога часто спрашивают меня: «А где и как правильно хранить информацию?»

Я не буду гнуть пальцы, бросаться техническими терминами и перечислять многочисленные способы хранения информации.

Я просто поделюсь с Вами своим 20-летним опытом и о тех шагах, которые я предпринимаю после того, как много лет назад практически полностью уничтожил личную информацию на своем компьютере. Нет, часть информации я сохранял. Но, как оказалось, этого было недостаточно.

Но, прежде всего я хочу сказать немножко о другом.

Почему получилось так, что я сохранил не всю информацию, которая мне была нужна. Первой моей ошибкой было то, что я называл папки, в которых сохранял данные, «от фонаря». Например, папки у меня носили следующие имена: «1» , «11111» , «123» , «йцукен» , «qwerty» , «qqq» и т.п. Как я рассуждал. Вот сейчас быстро создам папку с каким-нибудь именем, быстренько скопирую туда фотографии. А потом... А потом отвлекаешься на что-то другое или просто в данный момент лень. И все время откладываешь на потом. И так из месяца в месяц, из года в год.

Понятно, что через несколько лет в таком бардаке нужную информацию найти практически не возможно. Даже если информация сохранена в таком виде, на поиск нужной, допустим, фотографии, может уйти несколько часов.

Ну а если информация хранилась только на компьютере, то когда наступает «Потом» в виде выхода из строя жесткого диска, то... Ладно, не будем о грустном. Главное просто не дожидаться «Потом».

Ну а вторая моя ошибка вытекает из первой. Невозможно через несколько лет сообразить, что в этих папках и зачем я их вообще создавал.

А так как в некоторых папках нужная информация находилась «глубоко» (несколько вложенных папок), то при просмотре папок я просто не заметил нужных мне фоток. И, при очередном копировании, не скопировал их на внешний носитель.

Не создавайте много «корневых» папок. 3-5 не больше (исключительно на Ваше усмотрение). Для домашнего компьютера это вполне достаточно.

Например, «Личная папка» , «Друзья» , «Рабочая» , «Другое» . В «Личной папке» , например, подпапки «Фотографии» , «Учеба» и т.д. В подпапке «Фотографии» , например, подпапки «Отдых на море — июнь 2012» , «Вылазка с друзьями — август 2012» и т.д.

При таком подходе, во-первых, очень легко будет найти нужный документ или фотографию. Ну а во-вторых, чтобы сохранить всю нужную информацию, достаточно скопировать на «сторонний носитель» всего 4 папки (В нашем примере это «Личная папка» , «Друзья» , «Рабочая» , «Другое» ).

Ну а теперь куда лучше сохранять информацию, а правильнее сказать делать копии Ваших «корневых» папок.

Возьму для примера свой компьютер. «Панели управления дисками» моего компьютера Вы можете посмотреть в уроке « ».

Бытует мнение, что если диск «C:» является системным, то информацию лучше всего сохранять на диске «D:» .

И, хотя причины я эти уже описывал в уроке про жёсткий диск, мнения этого я не разделяю.

«Сохранять информацию» и «Хранить информацию» это, на мой взгляд, совершенно разные понятия.

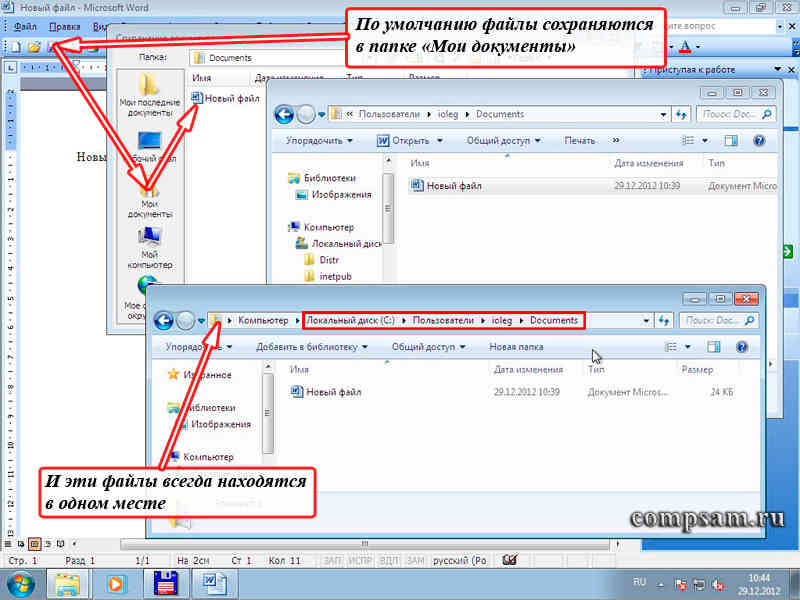

По умолчанию все программы настроены так, что если операционная система установлена на диске «C:» , то информация сохраняется именно на диск «C:» .

Например, если мы создаем документ Microsoft Word, то по умолчанию документ сохранится в папке «Мои документы» , которая всегда находится на:

Для пользователей Windows XP

![]()

Для пользователей Windows 7

Это относится практически ко всем программам. И это удобно. Всегда все на своих местах. И всегда можно оперативно добраться к нужной информации, щелкнув по кнопке «Пуск» , а затем ярлыку «Мои документы» в Windows XP или «Документы» в Windows 7.

Хотя, если честно, то в любой программе можно настроить путь, куда сохранять файлы . Я делаю это редко. Если мне, по каким-то причинам нужно сохранить файл в другую папку, то я вместо пункта меню «Сохранить» выбираю пункт меню «Сохранить как...».

Другой вопрос, что хранить эту информацию на системном диске довольно рискованно.

А вот теперь, какие шаги желательно предпринять, чтобы наша информация не пропала ни при каких обстоятельствах?

Первое

Если есть дополнительные несистемные диски (в нашем примере логический диск «D:» ), то рассортировать свою информацию по тематическим папкам, как я рассказал выше.

Это можно сделать копированием (я всегда так делаю) информации с диска «C:» на диск «D:» в соответствующие папки. При этом у Вас появляются копии. Т.е. одна и та же информация будет и на диске «C:» на диске «D:» , ну, может только в разных папках.

Или перемещением (никогда так не делаю). В этом случае информация с диска «C:» удаляется и высвобождается место, что иногда просто необходимо.

Эту процедуру можно выполнять сразу после сохранения документа, через неделю, раз в месяц, раз в полгода или год. Но делать это необходимо обязательно.

Ну а как копировать, вырезать и вставлять Вы уже знаете, бегло просмотрев об этом урок « ». Правда там говорится про текст. Но эти комбинации также применимы и к файлам и папкам.

Второе

Параллельно (или если у Вас только один диск «C:» ), с такими же промежутками (я делаю это 1 раз в полгода) желательно записать всю необходимую Вам информацию на CD/DVD диск (или диски).

В этом случае появляется третья копия важной нам информации. И вероятность того, что мы можем потерять что-то, сводится практически к нулю. Я это делаю на DVD-R диски. Благо они дешевые. Стоят себе на полке и есть не просят.

Третье

Конечно же, более современный, но немного более дорогой вариант это флеш-накопители или, по простому, «флешки». Объем информации, которую можно на нее записать в разы превышает объем DVD-дисков.

Правда как показывает практика, флешка хороша для временного хранения информации, но никак не длительного. Хотя если соблюдать все рекомендации по эксплуатации, то, наверно, можно ее использовать как хранилище данных. Хотя я в этом немного сомневаюсь.

Четвертое

Всего этого достаточно, если у Вас только фотографии и документы. А если музыка, фильмы и дистрибутивы различных программ?

Когда объем суммарной информации у меня перевалил за 20 Гб, я не пожалел денег и приобрел себе 2 внешних диска, которые можно подключать к компьютеру через USB порт.

Один из них легкий мобильный по флеш-технологии на 500 Гб. А второй обычный жесткий диск в контейнере на 1 Тб. Первый удобно с собой таскать. Ну а второй для надежности (благо на нем никаких операционных систем нет).

Пятое

Но последнее, наверно, самое интересное. Это хранение данных на сервисах в интернете, использующих «облачные» технологии .

Эти сервисы появились не так давно, но я использую их по полной. Таких сервисов уже довольно много, но я для себя выбрал три.

Глубокий смысл этих сервисов следующий. Некие компании предоставляет бесплатно дисковое пространство для хранения данных, ограниченное несколькими гигабайтами. Если необходим больший объем, то уже необходимо за это платить.

Но, как правило, то, что компании предоставляют бесплатно, вполне достаточно.

Первый

из таких сервисов, которые я использую — это (дропбокс). Правда бесплатно дается всего 2Гб

, но для работы мне хватает.![]()

На работе я работаю под операционной системой Linux, а дома под Windows. Проблем не возникает, сплошные удобства.

Примером могут служить уроки и статьи, которые Вы видите на этом блоге.

Урок или статью я обычно пишу несколько дней. Начинаю, например, писать на работе в конце рабочего дня. Рабочий день заканчивается. Выключаю компьютер никуда ничего не копируя.

Прихожу домой, включаю свой домашний ноутбук и тут же продолжаю работать над статьей. Вся информация автоматически через «облака» синхронизируется на мои домашний и рабочий компьютеры. Достаточно лишь включить питание и дождаться загрузки самого компьютера.

Как сделать себе такое хранилище данных я описывать не буду. Это уже сделал мой коллега Федор.

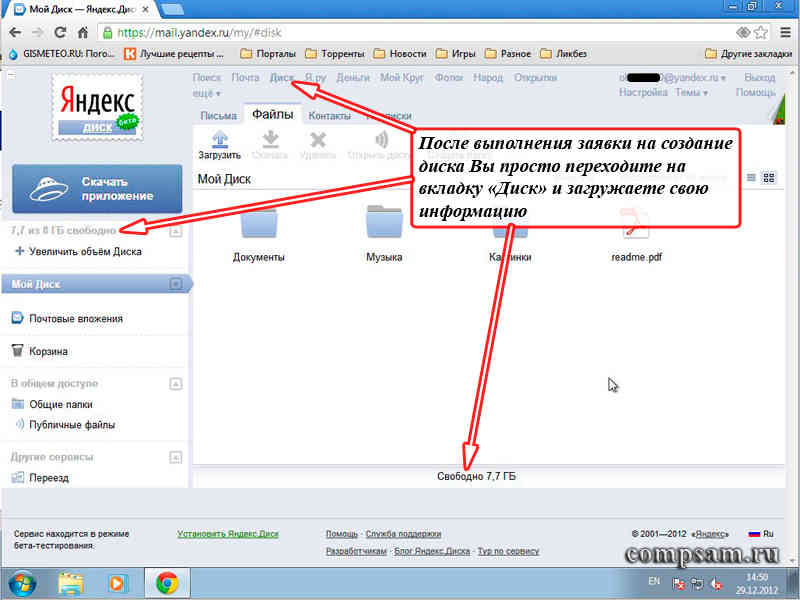

Второй используемый мной сервис от Яндекса .

Причем даже не обязательно иметь на Яндексе учетную запись электронной почты. Но если она есть, то просто воспользоваться этим сервисом, подав заявку.

Процедура подачи заявки довольно простая. Бесплатно выделяется 8 Гб дискового пространства. На этом диске я, в основном, храню музыку и фотографии.

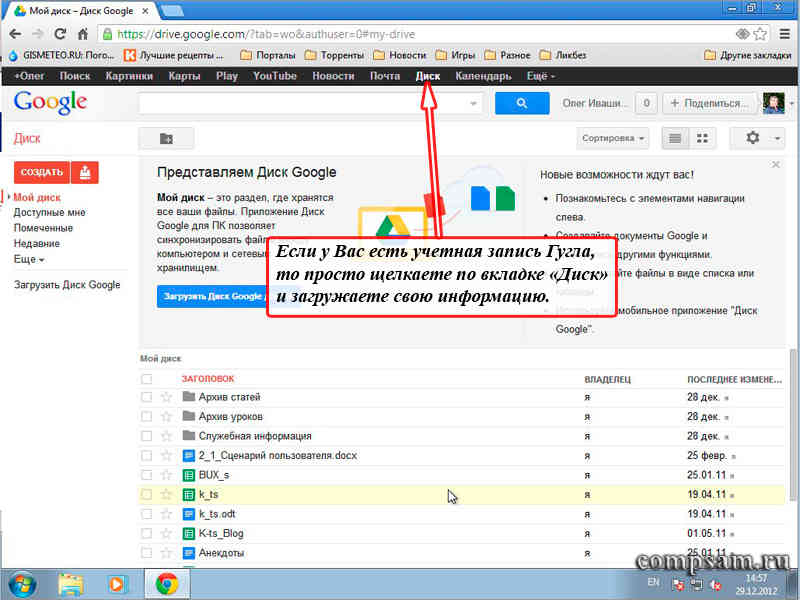

Ну и третий сервис от Гугла. Правда, необходимо иметь учетную запись на google.com .

Но в этом я вообще не вижу проблем. Процедура заведения аккаунта (учетной записи) очень простая и понятная. Не помню уже, сколько Гугл дает дискового пространства сразу после заведения учетной записи (по-моему, около 5 Гб ).

Интересно другое. С каждым днем это пространство на чуть-чуть увеличивается. У меня на сегодняшний день дисковое пространство составляет уже больше 10Гб .

Ну и напоследок я хочу Вам сказать свое личное мнение по поводу этих сервисов.

Поскольку сам являюсь системным администратором (точнее начальником отдела системных администраторов и администраторов баз данных), то имею представление, насколько защищены такие хранилища. Поэтому просто им доверяю.

Но... Как говорили Ильф и Петров устами Остапа Бендера: «Стопроцентную гарантию может дать только страховой полис».

Поэтому лучше застраховаться и хранить информацию на различных носителях и сервисах.

В заключении я хочу поздравить Всех читателей моего блога с наступающим Новым Годом и пожелать счастья, здоровья и долгих лет жизни!

В заключении я хочу поздравить Всех читателей моего блога с наступающим Новым Годом и пожелать счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Долго ли хранится в сети информация о человеке или сайте?

Любой пользователь персонального компьютера, хоть раз зарегистрировавшийся на любом сайте, так или иначе задался вопросом: а долго ли хранится информация о человеке в сети? Достаточно ли просто удалить страничку, стереть личные данные и забыться? Такой вопрос становится особенно насущным для тех, кому, продвигаясь по карьерной лестнице, стала предъявлять требования корпоративная этика.

Для тех, кто уже немного стесняется бурного прошлого, у меня нехорошие вести. Тем, кто только начинает свою сетевую деятельность, посоветую прислушаться: не стоит делать того, о чём, возможно, пожалеете. По крайней мере, под настоящим именем.

Потому что информация о человеке в интернете хранится вечно.

Сейчас я вам объясню, каким путём можно пойти, чтобы попасть в прошлое и настоящее, где все ещё молоды, безрассудны и немного наивны.

Интернет обладает возможностью вернуть прошлые годы, и глобальная сеть представляет собой настоящую машину времени, которую можно запустить с помощью нехитрых сервисов, без специальных навыков владения командами и сложными операндами поисковых систем.

Любая с момента появления оных хранится на серверах поисковых систем. И не только в них. Да и одних только поисковиков по всей сети наберётся десятка два – немало, правда. Среди них есть старожилы, возраст которых превышает возраст некоторых современных активных пользователей сети.

Это значит, как только поисковой робот обнаружил (проиндексировал) ваше появление, вы уже навечно остались в сетевой памяти. Причём некоторые интернет-сервисы могут напомнить вам пошагово, что появлялось на вашей страничке, что изменялось, а что вами стёрто. Будь это информация о человеке или веб-ресурсе, не важно.

Хватит лирики, переходим к делу.

Самый большой сетевой справочник и помощник «следователя» – это, конечно, поисковые системы. Для России самыми популярными из них являются Яндекс и Google. Яндекс наиболее популярен на просторах бывшего СССР, Google – просто самый популярный в мире. Есть и другие. И живут они за счёт того, что собирают любую уникальную информацию, которую мы нарочито или не специально выкладываем в сеть. Всё, эта информация уже серверы поисковика не покинет. Хотите вы этого или нет.

По объёму индексирования (читай – по объёму хранящейся о нас информации ) пальму первенства удерживает Google. C ней и будем работать.

«Но я не пользуюсь Google, я ищу в Яндексе!». Да неважно)) Вас, как в мультфильме про козлёнка, который умел считать, уже запомнили. Вот как эту информацию выудить…

Перед тем, как приступить к работе, вооружитесь специальным инструментом: . Он позволит вам анонимно гулять по сети и получать информацию со всех ресурсов, запрещённых в тех или иных странах.

Шаг первый. Операнды в поисковых системах.

Goggle помнит всё. Яндекс тоже помнит многое. Как и для браузера, в котором вы путешествуете по сети, так и для поисковика есть понятие кэша. Кэш (от англ. cache – тайник), та часть памяти, которая позволяет хранить данные, что, возможно, ещё понадобятся. В компьютере, в браузере, в Google. В полиции.

Как найти сайт, которого нет? Как посмотреть на него в том виде, каком он был месяц, год назад? Когда только появился?

Возможно, самая простая из задач.

Кэш Google доступен и вам. Вот что говорит об этом способе сам Google: про кэш Google . Откройте поисковик Google и наберите в строке адреса:

http://www.google.com/search?q=cache:адрес-интересующего-сайта

Адрес лучше указывать полным, с http:// . Трюк сработает, если Google успел заметить этот сайт. Или автор специально не подготовился и не запретил кэшировать страницы поисковым роботам . Например, через файл robots.txt .

Другое дело, если сайт на плаву, но страницы сайта удалены. Кэш Google отлично выручит вас. Вот, что выдал Google по запросу на мой блог:

Это снимок главной страницы сайта – той, что я попросил Google. Google всегда покажет последнюю версию кэша, и если сайт рабочий, она, эта версия, будет датирована не самым давним числом.

Переход же по ссылкам кэша сайта вас огорчит – они уведут в никуда (если страницы нет, так что поиском в прошлом кэш умеет пользоваться лишь ограниченно); если вам же известна конкретная страница сайта , смело используйте её после указанного адреса https://www.google.com/search?q=cache: и кэш Google отобразит страницу, которой нет. Вам может повезти.

Шаг второй. Специальные ресурсы.

Познакомлю с сайтами, коими пользуюсь сам. Это инструменты куда серьёзнее. Нашего внимания достойны:

CachedPages.com

(она использует сразу несколько сервисов, в том числе и второй, мною указанный ниже).

web.archive.org

Конкретно по трудностям, с которыми можно столкнуться.

- Скорее всего, эти сайты в России заблокированы. Tor вам в помощь.

- Скрипты социальных сетей (а копать чаще можно именно там), ведут теперь обычно в одно и то же место – на страницу регистрации. Она не имеет срока давности. Однако в некоторых случаях вам может повезти, если копнуть подальше.

Запустим Tor и заглянем, например, в прошлое одно из самых знаменитых сайтов знакомств mamba.ru. Заходим на web.archive.org и введём знакомый многим адрес:

нажимаем Enter, видим вот это:

Ресурс на буржуинском, однако всё интуитивно понятно. Стрелка 1 показывает, сколько сайт кэшировался раз в течение срока существования, а под цифрой 2 я указал дату появления этого сайта знакомств. Информация по сайту и появляющихся изменениях представлена в виде календаря. Окно интерактивно и вы можете не спеша “прогуляться” по старым страницам сайта, щёлкая по столбцам с годами или конкретным дням. Дальше сами Не зацикливайтесь только на указанном ресурсе, попробуйте и другие.

Эта информация будет полезна, скорее, тем, кто ищет авторов и участников конкретных ресурсов в сети. Если вас интересует информация о человеке, о котором вы уже что-то знаете, вам сюда.

Теперь информация о человеке .

Всё зависит от причин, по каким из них вы хотите его найти. Человек может быть вам только что представлен, вы знакомы с ним вживую и хотите узнать о нём больше. Тогда лучше социальных сетей и ресурсов государственных органов (штрафы, выигранные патенты, судебные решения) вам не найти. Однако, чтобы не тратить времени даром и не просто вбивать в строку поиска имя и фамилию, воспользуемся Google и Яндекс.

Напомню, что среди поисковых систем, наиболее обширной базой является Google. И операторы Google нам в помощь. Для начала откройте в браузере поисковую систему Google и вбейте имя жертвы, но в таком формате:

intext:иван сидоров

оператор intext заставит искать сочетание иван сидоров по всем сайтам, где встречается или встречалось это словосочетание. В поисковой выдаче сверху вниз пойдут самые ранжируемые сайты. Но…

Вся прелесть операторов Google заключается в том, что чем больше мы знаем о человеке, тем больше мы можем сузить район поиска человека. То есть операторами мы можем продолжить поиск, отсеивая или, наоборот, включая параметры поиска. Например, после команды intext:иван сидоров можно добавлять команду “-” (отсеять). Например, наш Иван Сидоров после поверхностной проверки точно не Дмитриевич. Значит, не выходя из страницы поисковой выдачи добавим оператор “-” с просьбой не учитывать Дмитриевичей:

Все результаты с ненужным человеком исчезнут. По мере отсева самых заядлых участников-однофамильцев интернет сообщества можно полностью исключить, минусуя (без пробела) их “характеристики”. Учтите, опять же, что множественные запросы Google встретит проверкой капчей, так что советую подготовить список исключений сразу.

Если вы помните название сайта, на котором вы встретили интересующую вас личность, то можете сузить поиск и до конкретного сайта. То есть, если вы уверены, что информация о человеке точно хранится на сайте Одноклассники.ру, попросите Google искать только на нём. Делается это просто: через оператор site: . Например, вводим в поле поиска команду site:ok.ru иван сидоров и видим информацию о человеке только на выбранном сайте:

Продолжение следует.

Прочитано: 316

Мы привыкли, что данные хранятся в «облаке» - это собирательная метафора для технологии, лежащей в основе тысяч сервисов. Однако дата-центры, благодаря которым мы имеем возможность не занимать место на жестком диске компьютера, можно назвать самыми укрепленными и ресурсоемкими постройками нашего времени. Каждый из них - это крепость с серверами, потребляющая столько же энергии, сколько небольшой город. Мы выбрали 10 самых больших, красивых и «чистых» дата-центров, каждый из которых представляет собой настоящее произведение искусства инженеров.

(Всего 11 фото)

Digital Beiijing, Пекин, Китай

1. 11-этажное здание дата-центра в Пекине было построено к Олимпиаде 2008 года архитектурным бюро Studio Pei-Zhu. Оно совмещало функции информационного центра и центра технического управления Игр. Кроме впечатляющей вычислительной мощности, интересно архитектурное решение постройки. Бетонный куб словно плавает по гладкой водной поверхности, а его стены изрезаны световыми каналами, напоминающими штрихкод. Кроме того, перед архитекторами стояла задача сделать центр воплощением концепции «Зеленой Олимпиады». Во внутреннем и внешнем освещении используются исключительно светодиодные лампы, использующие на 60% меньше электричества, чем обычные, а специальная стеклянная стена препятствует проникновению внутрь тепла, снижая расходы на охлаждение. После закрытия спортивных состязаний в Digital Beijing открылся интерактивный музей современных технологий.

Дата-центр Apple, Мэйден, Северная Каролина, США

2. Apple постоянно сокращает расходы на электроэнергию и уменьшает вред, который дата-центры компании наносят окружающей среде. Согласно отчетам Apple, с 2013 года 100% их дата-центров и 94% офисов работают на возобновляемых источниках энергии. При этом компания продолжает двигаться к большей независимости от поставщиков электричества. Дата-центр в Мэйдене окружают 400 000 квадратных метров солнечных батарей, которые вырабатывают 42 миллиона киловатт-часов в год. Этого хватает на то, чтобы обеспечить электричеством 60% серверов и систем охлаждения, а остальную энергию вырабатывает близлежащая станция, работающая на биотопливе.

Дата-центр Citigroup, Франкфурт, Германия

3. В 2008 году, когда был построен дата-центр компании Citigroup во Франкфурте, он считался самым «зеленым» в мире. Citi Data Center стал первой постройкой в Германии, которая получила платиновый сертификат LEED . Это значит, что в постройке сочетаются эффективное использование энергии, воды, света и воздуха, оно комфортно для служащих, хорошо встроено в транспортную инфраструктуру, а также оказывает минимальное воздействие на прилегающие территории.

4. Кроме всего этого, дата-центр, спроектированный компанией Arup Associates, еще и красиво выглядит: один из фасадов покрыт настоящей травой (он собирает дождевую воду), в комплексе много зелени и есть даже внутренние парки для сотрудников.

Дата-центр Telehouse West, Лондон, Великобритания

5. Британская компания Telehouse сдает в аренду серверные мощности тем компаниям, которым не нужны собственные дата-центры. Для Telehouse важна безопасность данных и стопроцентная надежность оборудования, однако и об окружающей среде представители компании тоже задумываются. Рядом с дата-центром, расположенным в лондонском районе Доклендс, нет места ни для солнечных батарей, ни для ветряков, так что Telehouse покупают электроэнергию. С 2011 года 100% этой энергии поставляет SmartestEnergy - компания, занимающаяся перекупкой и поставкой возобновляемой энергии, так что все оборудование Telehouse West работает на энергии британского солнца, ветра и волн.

Дата-центр Telefónica, Алькала-де-Энарес, Испания

6. В городе Алькала-де-Энарес на участке размером в восемь футбольных полей крупнейшая телекоммуникационная компания Испании, Telefonica, построила дата-центр, который обеспечивает работу ее облачных сервисов в Испании, Англии и Германии. Там же находятся серверы, которые сдаются в аренду, - они занимают несколько десятков тысяч квадратных метров. Это самый большой в Европе и третий по размеру в мире дата-центр. Здание уже получило золотой сертификат LEED, подтверждающий высочайшее качество и надежность услуг дата-центра. Структурно здание состоит из нескольких модулей, каждый из которых абсолютно энергонезависим.

Дата-центр eBay, Финикс, США

7. «Если мы смогли здесь, - говорит Дин Нельсон, топ-менеджер eBay, ответственный за постройку дата-центра в Аризонской пустыне, - то сможем где угодно». Действительно, строить дата-центр, который нужно хорошо охлаждать, в одном из самых жарких мест страны было рискованной идеей. Обычно серверы нормально функционируют при температуре от 18 до 26 градусов выше нуля по Цельсию, но инженерам eBay удалось сделать так, что дата-центр может работать даже при +46. Внутри дата-центра настолько жарко, что для охлаждения можно использовать воду, температура которой достигает 28 градусов, и все равно она будет охлаждать оборудование. Но самая инновационная разработка, примененная на этом объекте, - контейнеры, напоминающие грузовые, в которые помещают оборудование. Энергоэффективность такого контейнера достигает 95%, а это значит, что практически вся энергия, направленная в него с электростанции, тратится на поддержание функционирования сервера, а не на охлаждение.

Дата-центр Google, Хамина, Финляндия

8. В обработке и хранении данных Google нет равных: дата-центры этого гиганта интернет-индустрии разбросаны по всем свету, и практически все они соответствуют «зеленым» стандартам. Однако дата-центр, расположенный в финском городе Хамина на берегу Балтийского моря, заслуживает особого внимания. Часть серверов находится в здании бывшей бумажной фабрики, а вторая - в отреставрированном машинном зале, некогда спроектированном великим финским архитектором Алваром Аалто. Google потратила 350 миллионов долларов на покупку и реконструкцию этих зданий - это рекордная сумма, потому что строительство, например, уже упомянутого дата-центра Telefonica в Алькале обошлось в 200 миллионов. Для охлаждения здесь используются ледяные воды Финского залива - именно для этого понадобилось здание бумажной фабрики, ведь в производстве бумаги тоже используется огромное количество воды.

Дата-центр Verne Global, Рейкьявик, Исландия

9. Дата-центр Verne Global в Рейкьявике использует автоконцерн BMW для теоретических и эмпирических исследований. Именно здесь, на суперкомпьютере, рассчитывается аэродинамика новых автомобилей и анализируются результаты краш-тестов. Перенеся суперкомпьютер из Германии в Исландию, компания снизила выбросы углекислого газа в атмосферу с 3570 тонн в год до нуля. Удалось это благодаря геотермальной и гидроэлектростанциям, питающим новый центр: один гейзер производит 10 мегаватт чистой энергии, а в окрестностях Рейкьявика находится множество гейзеров. Такое производство, по уверению компании, не наносит вреда окружающей среде. Мощности дата-центра также доступны для аренды любой компании, желающей снизить свой углеродный след и сэкономить.

Дата-центр Hewlett-Packard, Биллингем, Великобритания

10. Суровый климат северной Англии и ветра Северного моря позволяют дата-центру Hewlett-Packard работать без кондиционирования большую часть года, снижая издержки на 40%. Воздух проходит через два гигантских вентилятора, затем фильтруется и гонится на этажи, поддерживая постоянную температуру +24 °C. Такая система была впервые применена именно здесь, и хотя она увеличила стоимость строительства на 6%, за четыре года функционирования эти расходы окупились. Те же морские ветра обеспечивают компанию электроэнергией: ветрогенераторы неподалеку работают круглый год, снижая выбросы углерода в атмосферу более чем вдвое. Кроме того, дождевая вода с крыши собирается и используется в увлажнителях, а все стены внутри дата-центра покрашены в белый, чтобы уменьшить нужду в искусственном освещении.

Дата-центр IBM, Сиракьюс, США

11. Дата-центр IBM в кампусе Сиракьюсского университета в штате Нью-Йорк - это результат эксперимента знаменитой технологической компании. Руководство IBM согласилось выделить средства на постройку и предоставить оборудование в том случае, если проектировщикам удастся снизить энергопотребление вдвое по сравнению с обычным центром той же мощности. В 2009 году строительство было завершено, что дало университету возможность закрыть старый IT-центр, располагавшийся в 100-летнем корпусе. Питает дата-центр собственная электростанция, работающая на газу и вырабатывающая электричество с помощью 12 микротурбин. Эта конструкция была разработана специально для этого проекта, а ее эффективность на 60% выше, чем у обычных газовых электростанций.

В дата-центре хранится абсолютно вся информация, выкладываемая в сеть. Это ваши личные фотографии, загруженные документы, записи разговоров по Скайпу, комментарии в блогах и прочие важные и неважные данные. По сути, дата-центр – это такой большой банк, хранилище контента. Создавая такие хранилища, разработчики преследовали несколько целей: круглосуточную доступность, защиту доступа, сохранение информации и целостности файлов.

Поскольку ценная информация существует, то обязательно найдутся те, кто захочет ее похитить. За безопасность дата-центров отвечают не военные или солдаты, а высокоинтеллектуальные hight-tech охранники, работающие под прицелом видеонаблюдения и систем контроля. Обязанность охранников заключается в том, чтобы обеспечить конфиденциальность и полную неприкосновенность контента.

Технические условия работы дата-центра

Существуют жесткие правила, регламентирующие работу дата-центров. Предприятия должны обеспечиваться электроэнергией бесперебойно. Дата-центры уровня Tier4 (четвертого уровня) получают сразу от двух электростанций. Такая двойная подстраховка нужна для того, чтобы исключить вероятность отключения от электроэнергии в случае выхода из строя одной из электростанций.

Дата-центры оборудуются современными системами газового тушения пожара. Газовые системы пожаротушения предусматривают засыпание порошком углекислоты источника возгорания во избежание порчи остального оборудования. Порошок углекислоты традиционно используется в огнетушителях для тушения подключенного к электроэнергии оборудования.

Большое внимание уделяется климат-контролю. Во время работы жесткие диски и серверы выделяют тепло, которое удаляется при помощи систем кондиционирования и вентиляции. Летом по ночам используется прохладный фильтрованный воздух улицы, зимой морозный воздух смешивается с теплым внутренним.

На чем зарабатывают «хранители информации»

Дата-центры работают на коммерческой основе. Они сдают в аренду места в сетевых хранилищах или на жестких дисках. При желании можно взять в аренду целый сервер, место в стойке под собственный сервер или арендовать бокс. В последнем случае к стоимости аренды добавляется стоимость электроэнергии (с небольшой наценкой).

В последнее время приобрела популярность такая услуга, как аренда части программного обеспечения. Дата-центры покупают лицензионные программы, устанавливают их на своих серверах и сдают частями в аренду. Еще одна популярная услуга – аренда виртуального сервера, то есть определенной доли ресурса сервера.

Источники:

- Как и где хранится информация на компьютере

Многие люди хотя бы раз в жизни задавались вопросом, кем были его предки? Крестьяне, купцы, а, может, дворяне или даже особы царской крови? Чем они занимались – были врачами, чиновниками, торговцами, политиками или актерами? Где жили, были ли русскими или иностранцами? К сожалению, в современных семьях редко хранится информация больше, чем о двух-трех последних поколениях. Так как же узнать свою родословную?

Инструкция

Прежде всего, соберите информацию, порывшись в домашних архивах. Здесь важно знать все – , даты, адреса, профессии. Если у вас старые фотографии, то на них могут быть написаны названия и адреса ателье, в которых снимки делались. Ваши бабушки и дедушки могли на обороте записать имена и даты изображенных на фотографии людей. На старых есть домашние адреса, в письмах и дневниках информация частного характера.

После начального этапа по сбору информации можно продолжить поиски в интернете. Там хранится огромное количество данных. Если ваши предки общественной деятельностью, были учеными, занимали какие-то важные должности, то все это могло быть отражено в каких-то книгах, статьях, в упоминаниях, касающихся , городов и т.д. Возможно, вам придется также пойти и найти книги, журналы, брошюры, которые не выложены в интернете.

Вся информация о нашей жизни так или иначе сохраняется в архивах. Свидетельства о рождении и , данные об образовании, наградах и прочих достижениях. Если вы знаете, где ваши предки работали или учились, обратитесь в архивы этих учреждениях. Если вам уже удалось проследить историю семьи на протяжении последнего века, то дальнейшие поиски надо продолжать в городских архивах. Метрики, данные о военной службе, о жителях и городов и многое другое – все это можно найти там.

Что такое «Торрент»

Сервис «Торрент» представляет собой файлохранилище, предназначенное для обмена данными между пользователями интернета. Ведь вполне может быть, что нужный вам ресурс хранится на компьютере другого пользователя, а вы обладаете информацией, очень нужной кому-то еще. Таким образом, «Торрент» представляет собой сложную систему, когда одновременно все пользователи скачивают и раздают желающим нужные и имеющиеся у них файлы. Происходит это автоматически, если на компьютере установлена программа «Торрент – сервис» и компьютер имеет доступ в интернет.

Сервис «Торрент» предназначен для обмена файлами между пользователями интернета.

Существуют специальные серверы, называемые «Трекеры», на них хранится информация о том, какой IP-адрес в сети обладает искомым файлом, его краткое описание, а также статистика скачиваний, перечень новых поступлений и т.п.

Как пользоваться сервисом «Торрент»

Скачайте на одном из таких сервисов программу для закачки файлов. Для этого нужно авторизоваться или зарегистрироваться на сайте. Инсталлируйте ее на свой компьютер.

Затем нужно войти на сайт-сервер под своим именем, выбрать подходящую рубрику для этого файла, дать его краткое описание и размер для тех пользователей, которые захотят его скачать, и выложить данные, следуя подсказкам сайта.

Если вам нужно или фильм, для этого также требуется зарегистрироваться на сайте и установить программу торрент-сервиса. Ищете нужный файл и скачиваете его на компьютер. Затем запускаете этот проводник и ждете, когда закончится загрузка. Одновременно с этим через ваш компьютер все желающие также могут скачивать себе.

На «Торренте» существуют требования, согласно которым все участники должны взаимно обмениваться файлами друг с другом.

На «Торренте» существует правило, согласно которому все должны делиться друг с другом. Если вы делиться своими файлами ни с кем не хотите, значит скачать тоже ничего не получится, лишь новичкам дается лимит на безвозмездное скачивание в 500 Мб. Хотя есть сайты, где не требуется регистрация и нет таких жестких ограничений.

Именно раздачи и позволяют получать нужные файлы. Бывают случаи, что они закрываются по требованию правообладателей, ибо действия по бесплатной передаче данных могут нарушать авторские права. Действительно, авторы теряют значительную часть своих доходов из-за существования таких ресурсов, но формально никто не может этого запретить, потому что закон фактически не нарушен.

Именно на этом противоречии и основана система «Торрент – сайтов»

Видео по теме

Связанная статья

Источники:

Инструкция

Откройте «Мой компьютер» любым удобным способом, от двойного щелчка по иконке на рабочем столе до нажатия клавиатурной комбинации «Win»+«E». Найдите папку или файлы, которые вы хотите выложить в интернет. Щелкните правой кнопкой мыши на нужной папки или файла и выберите в меню пункт «Свойства». На первой же закладке под заголовком «Общие» найдите строчку, в которой записан размер файла или же папки. Например, у вас есть файл «muzic1.mp3», а его размер - 10 Mb. Если размер файла больше 50 Mb - он не подходит для большинства сервисов хранения. Особенно важно это для папок, размеры которых могут быть весьма весомыми.

Если вы хотите выложить несколько разных файлов, или же объемную папку целиком - придется или тратить много времени на добавление в хранилище по одной песне. Впрочем, можно сжать выбранные данные архиватором, например, ZIP. Для этого выделите все нужные файлы или папку. Когда выделите, нажмите правой кнопкой мыши на одном из файлов и выберите из меню пункт «Отправить» -> «Сжатая ZIP-папка».

Появится строчка с именем архива. Задайте ему имя, или же просто нажмите клавишу «Enter», если предложенное системой название вас устраивает. Проверьте размер получившегося файла, он не должен превышать допустимый выбранным сервисом.

Запустите любой интернет-браузер. Введите в строке адреса webfile.ru или rghost.ru. Отличие между этими сервисами - в размере файла, который можно разместить, 350 Mb и 50 Mb для первого и второго соответственно. Есть и другие службы, предоставляющие место для хранения информации, принципы работы не отличаются, но могут быть разными способы скачивания выложенных данных.

Откроется страничка сайта, на которой будет «Выберите файл». Нажмите на эту кнопку и найдите файл, который хотите выложить, или . Нажмите кнопку «Загрузить». Ниже нее появится строка прогресса - в зависимости от размера файла и скорости вашего доступа в интернет потребуется разное время на закачку данных.

Когда загрузка окончится, появится страница настроек. На ней можно указать пароль для доступа к файлу - тогда его смогут только те, кто знает этот пароль. Еще можно добавить описание и указать свой адрес - тогда на ящик вам придет письмо со ссылкой на статистики и управления, а также ссылка на размещенные вами данные. Все это можно и не вводить.

Видео по теме

Практически вся информация, которая находится в интернете , доступна для глаз пользователей, просто приемы для этого нужно использовать разные. Все это хранится также в кеше поисковых систем, которые сканируют сайты.

Инструкция

Как сохранить данные в интернете ? Например, можно зарегистрироваться в социальной сети. На данный момент времени создано много подобных систем, которые позволяют выкладывать информацию о себе и общаться с другими пользователями. Зайдите на сайт «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook или Mirtesen. Это основные популярные социальные сети, в которых общаются миллионы пользователей по всему миру.

Как узнать место хранения конкретного сайта? Как выбрать место для хранения своего сайта.

Как уже ранее кто-то сказал, если вы что-то продаете или предлагаете и у вас еще нет сайта, то вы в пролете. Дословно фразу не помню, но смысл передал! ;) Именно поэтому, особенно для каждой организации, клуба по интересам, секции и т.п. обязательно нужен свой сайт для предоставления информации о себе, для получения обратной связи из сети. Даже многие обычные люди создают сайты и блоги и зарабатывают на них деньги. У тех, «кто в теме», далеко не по одному сайту.

Т.е. каждый день появляется все больше новых проектов в сети. Больше становится доступной информации по любой сфере деятельности. И все это где-то хранится...

Где хранятся файлы сайтов

По большому счету сайты представляют из себя набор файлов, к которым есть постоянный доступ у любого пользователя через интернет.

Могут ли сайты храниться на персональных компьютерах? Да, могут. Теоретически вы можете сделать сайт и хранить его на своем компьютере. Вся проблема заключается в том, что очень редко у кого компьютеры работают постоянно. А если ваш компьютер хотя бы иногда отключается (намеренно или не по вашей вине), то ваш сайт в это время не будет доступен для пользователей. А кому это, спрашивается, нужно? Никому. Поэтому хранить сайт на своем компьютере и раздавать к нему доступ через интернет крайне нецелесообразно для тех, кто хочет с него что-то поиметь.

Услуга хостинга - это покупка некоторого количества места для хранения файлов своих сайтов на мощных серверах, доступ к которым из интернета обеспечивается постоянно. Чаще всего услуга хостинга покупается именно для хранения сайтов. Т.е. есть специальные организации, которые устанавливают очень мощные сервера, обеспечивают их широкополосным высокоскоростным доступом к интернету и предлагают за деньги размещать на них ваши файлы. Кроме того, для работы ряда сайтов требуется специальное программное обеспечение, которое довольно непросто настроить неопытному пользователю в домашних условиях. А хостинг уже покупается со всеми необходимыми настройками.

Большинство владельцев сайтов покупают хостинг для своих проектов у таких компаний (хостеров). И только довольно крупные организации могут себе позволить купить собственные сервера для своих интернет-ресурсов.

Забегая немного вперед, скажу, что если вы ищите место для хранения своего будущего сайта , то рассмотрите как вариант услуги компании BEGET - это лучший хостинг на мой взгляд!

Beget.ru

Как узнать место хранения конкретного сайта?

Для этого, в большинстве случаев, хватает просмотра dns-записей домена исследуемого сайта. Просмотреть dns-записи можно используя различные онлайн-сервисы. например, можно воспользоваться сервисом www.whoisinform.ru . В пустую строку вводим нужный адрес и жмем кнопку «Найти ». Именно в этом сервисе среди прочих полученных результатов нас интересуют строки вида:

nserver: ns1.beget.ru.

nserver: ns2.beget.ru.

После записи «nserver:» могут быть разные значения. Опираясь на эти значения и можно легко определить используемый хостинг большинства сайтов. Для приведенных выше записей использовался хостинг beget.ru .

Как выбрать место для хранения своего сайта.

Конкуренция на рынке хостинга очень большая. Различные компании делают очень похожие предложения, стараясь разными способами заманить к себе клиентов. Конечно, большинство пользователей в качестве основного критерия выбора ставят стоимость. Многие хотят найти вообще бесплатный хостинг для себя. Но лично я бесплатный хостинг для хоть сколько-нибудь серьезных проектов никому бы не советовал. Согласитесь, что 100 рублей в месяц за нормальный хостинг - это не деньги, особенно если вы на своем сайте собираетесь как-то зарабатывать!

Обзор Samsung Galaxy A7 (2017): не боится воды и экономии Стоит ли покупать samsung a7

Делаем бэкап прошивки на андроиде

Как настроить файл подкачки?

Установка режима совместимости в Windows

Резервное копирование и восстановление драйверов Windows